JW vom 20. September 2024

Die Zweiteilung der Stadt Jever

Mit Hitlers Straße mitten durch

Mit der Fertigstellung der Umfahrungstrasse der B210 weit draußen in der Landschaft um Jever im Juli 2000 wurde der innerstädtische alte Verlauf dieser Bundesstraße der Stadt übergeben. Jetzt konnte die Stadt hier selbst handeln. Trotz eines (damals) geringeren Verkehrsaufkommens auf der Mühlenstraße bis zum Elisabethufer wirkte dieser baulich breit belassene Straßenabschnitt dennoch weiterhin wie eine Barriere zwischen Alt- und ehemaliger Vorstadt - bis heute.

|

JW vom 20. September 2024 |

Dabei besteht seit langem der Wunsch, beide Stadtteile insbesondere für den Tourismus zu vereinen. Planungen zu einer besseren Verbindung beider Stadtteile erreichten nie eine befriedigende Umsetzung.

Besonders im Bereich des Kiebitzplatzes zeigte sich die Trennwirkung.

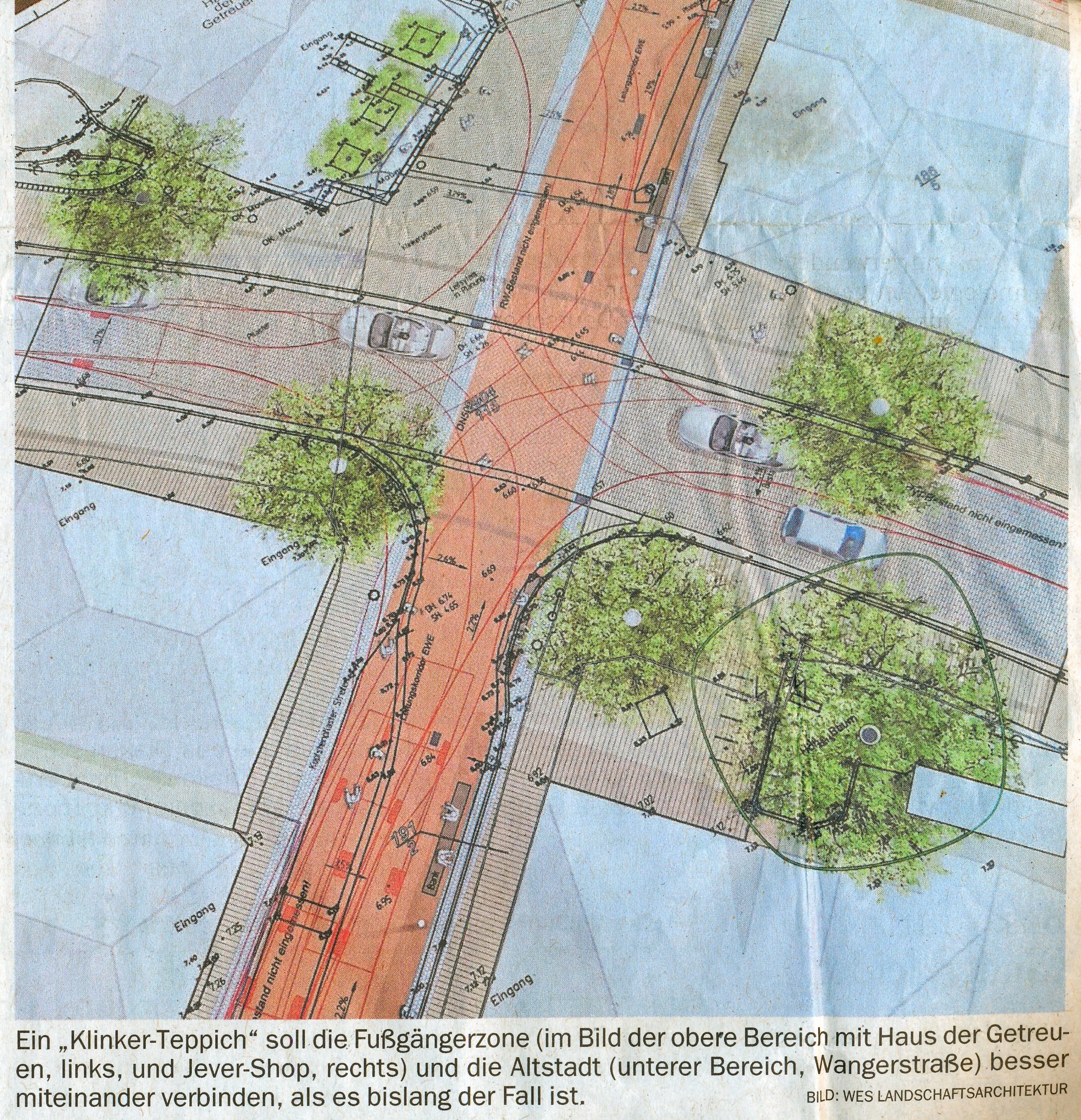

In diesem Jahr 2025 mit längerer Vorplanung wird

das Problem angegangen. Hier wird jetzt ein „Schanier zwischen Altstadt und Fußgängerzone" (JW 19.4.2025) geschaffen. Ein verkehrsberuhigter Bereich mit baulicher Veränderung zwischen der Wanger- und der Schlachtstraße. Es soll eine „Begegnungszone" (Shared-Space-Fläche) mit geringer Geschwindigkeit für Fahrzeuge werden: „Fußgänger und auch Kraftfahrzeugfahrer bleiben im Fluss und können ohne große Behinderung queren bzw. passieren. Er [der Planer] erklärt den „Übergang“ der durch einheitliche Klinkersteine den Bereich der Schlachtstraße mit der Wangerstraße optisch verbindet" (Niederschrift des BauA vom 18.09.2024). Für den Verkehr sollen bis auf die Vorgabe zur Schrittgeschwindigkeit auf den wenigen Metern dieser Passage keine Einschränkungen erfolgen.

Altstadt und Vorstadt waren geschichtlich immer räumlich getrennt. Die Altstadt war seit dem 16. Jahrhundert umgeben mit einem Wassergraben und einem Wall. Die drei Tore zur Vorstadt waren die „Übergänge" - besonders wichtig war das Wangertor bzw. dessen Örtlichkeit - wie heute.

Ab Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Wälle abgetragen, der Wassergraben an den ehemaligen Stadttoren zugeschüttet. Schon bald sind im zugeschütteten Bereich des Wangertores drei Häuser entstanden: 1823 die kommunale Stadtwaage, später Haus Mettcker, daneben eine Gaststätte mit Namen „Stadt-Waage" und gegenüber seit 1819 das Gebäude des Uhrmachers Wünscher und 1933 das Haus des Schuhmachers Duneka. Ein mit Gebäuden fast geschlossener Straßenzug zur Schlachtstraße. War da die Trennung aufgehoben?

In anderen Städten wie Aurich, Osnabrück etc. wurde schon früh nach der Schleifung der Stadtbefestigungen dieses frei gewordene Areal dazu benutzt, breite Straßen für den zunehmenden Verkehr anzulegen („Innenstadtring").

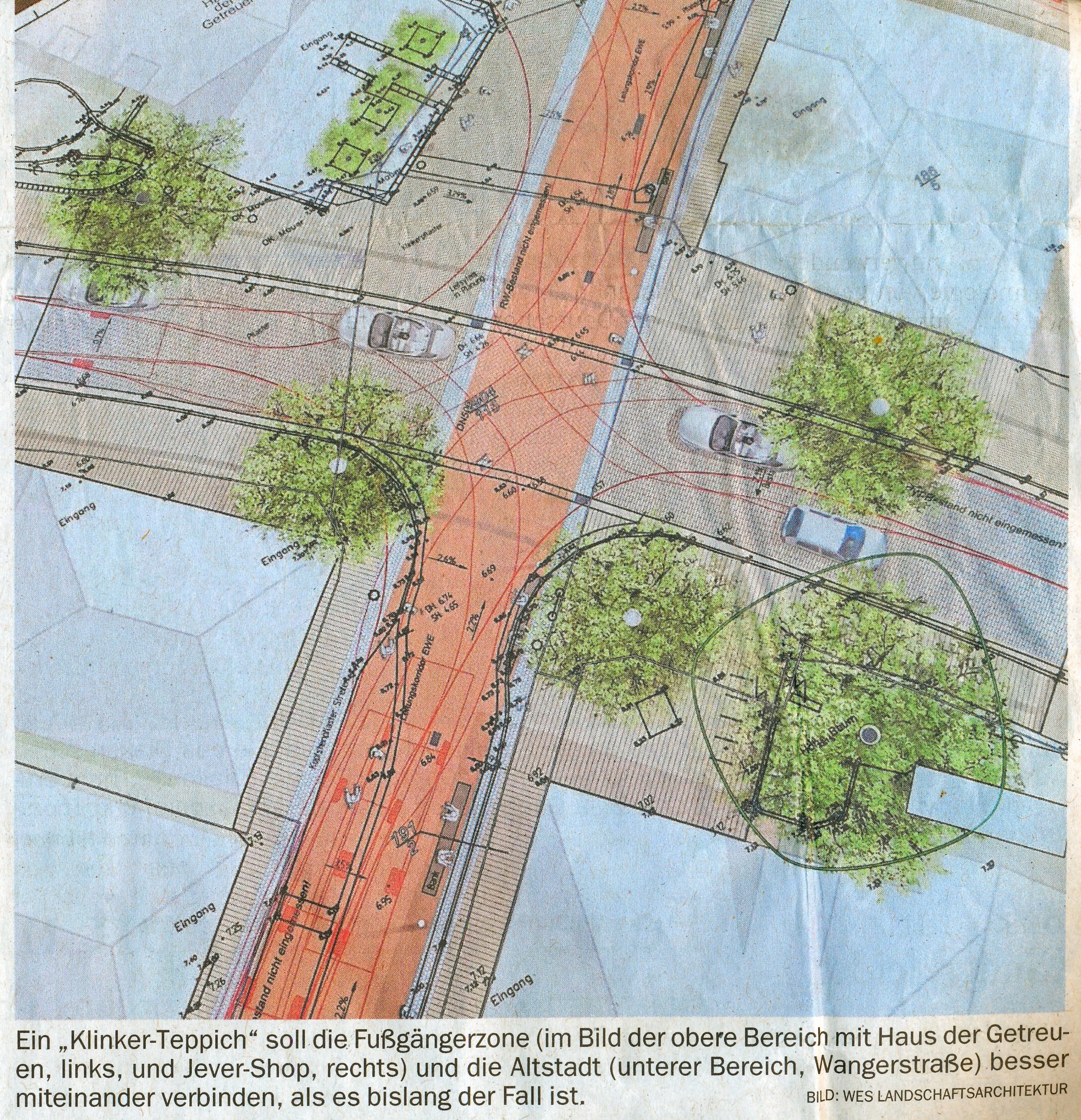

Für das kleine Städtchen Jever wurde die Frage einer breiteren Durchgangsstraße von außen herangetragen. Schon 1934 wurde der Stadt unterbreitet, dass aus militärischen Gründen (Flugplatzbau Upjever) eine bessere Straßenführung durch die Stadt erforderlich sei. Zwar prüfe man auch Varianten wie Umfahrungsstraßen durch die Nordergast oder durch das Moorland.

Letztlich aber sollte ab dem Markt bis zur Wittmunder Straße der ehemalige Wehrstreifen der alten Stadtbefestigung unter Verschmälerung der anliegenden Graften eine neue Straße gebaut werden. Dieser Abschnitt sollte Teil des neuen Netzes von „Reichsstraßen" werden. Mit Gesetz von 1936 bekam die Reichsstraße, die durch Jever führt, die Nummer 210.

|

|

Planvariante: Reichsstraße 210 von Osten kommend, südlich an Jever vorbei durch das Moorland. |

Die große Kreuzung auf dem Alten Markt.

|

Bürgermeister Martin Folkers schrieb zwar mehrere Briefe an verschiedene obere Behörden, dass mit dieser Planung das Stadtbild an Wert verliere - aber es nützte nichts.

Im Namen der Kriegswirtschaft bahnte sich eine breite Straße über eine weitgehend neue Trasse zwischen Roffhausen und dem Dünkagel, von dort über die Mühlenstraße zum Alten Markt und dann entlang der Blankgraft und dem Elisabethufer zur Wittmunder Straße ihre Bahn. Mit Kriegsbeginn wurden französische und russische Kriegsgefangene per Pekolbussen aus den Lagern Sanderbusch und Sandermühle täglich zu den Einsatzorten in Jever gebracht.

Zwei Häuser mussten dem Vorhaben weichen: Mühlenstraße 73, wo der Werftpolizist Hans Siemen wohnt und wo heute Garagen stehen, und Wangerstraße 16 - die Gaststätte „Stadt-Waage".

|

Die Stadt-Waage, abgerissen im Frühsommer 1940 für die Reichsstraße 210, rechts das heutige Gebäude Mettcker, links die Leuchtreklame vom Kaufhaus Frerichs - heute Jever-Shop. Der Weg zum Alten Markt hat eine lichte Weite von knapp 4 Metern. © Foto: Schlossbibliothek |

Erstaunlich, dass im ganzen Jahr 1940 über den Straßenbau mitten in der Stadt, die Begleiterscheinungen und den Fortgang sehr wenig in der örtlichen Zeitung berichtet wird.

In einer Zeit, in der der Bombenkrieg mit England herrscht und die hiesige Bevölkerung in der Zeitung aufgefordert wird, metallene Gartenzäune für den Bau von Panzern bereitzustellen und an die nächtliche Verdunkelung mahnt...

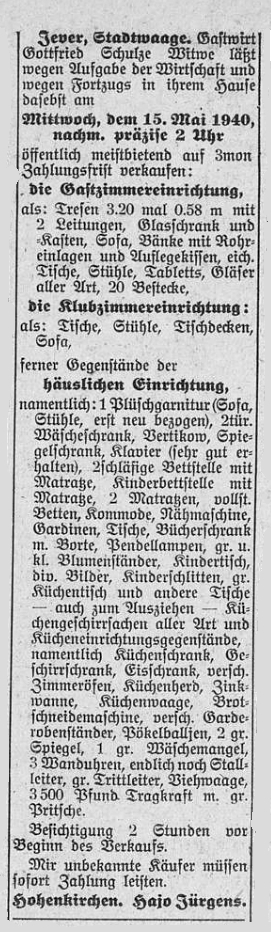

Am 11. Mai wird durch die private Anzeige die Auktion für das Inventar der Gaststätte Stadt-Waage angekündigt.

Am 18. Mai folgte ein etwas versteckter „Nachruf" auf die Stadt-Waage (in der Zeitung nur mit einem a geschrieben). Unter dem Titel Stadtwage. Die große und die kleine „Wage". Mit der Stadtwage ist ein bekanntes jeversches Gasthaus eingegangen, das in seinem Namen die Tradition der früheren alten städtischen Wage fortführte. Vor Gottfried Schulze, der mehrere Jahrzehnte hier Gastwirt war (Nach seinem Tode setzte seine Wittwe das Geschäft noch einige Jahre fort), war die „Stadtwage" im Besitz des Gastwirts Janßen und darnach des Gastwirts Süllwold. Mancher ältere Jeveraner wird sich vielleicht erinnern. Die Bedeutung der „Stadtwage" hat lange Zeit vor allem darin bestanden, daß hier eine Viehwage vorhanden war. In diesem Zusammenhang wurde das Gasthaus auch gerne von der Landbevölkerung besucht, die hier beim Besuch des Marktes, von züchterischen Veranstaltungen, Schützenfesten, Rennen usw. ausspannte... (ohne Autorenzeichen).

Der Chefredakteur des Wochenblattes Friedrich Lange, gleichzeitig völkischer Ideologe und nationalsozialistischer Demagoge, hatte sich wohl die Berichterstattung über den Reichsstraßenbau vorbehalten und schrieb dazu vier Artikel im Herbst des Jahres. Am 28. September Auf den Straßen Hitlers. Die gottgeschaffene Erde...Durch das Machtwort des Führers wurden die Reichsautobahnen geschaffen..., am 2. Oktober den hier vollständig und im heute üblichem Schriftbild wiedergegeben, denn alle Beiträge des Jeverschen Wochenblattes sind seinerzeit in Fraktur gedruckt worden (was heute kaum einer mehr lesen kann bzw. will).

Auktionshammer und Spitzhacke

Die Straßen Hitlers wurden geboren aus dem neuen Gemeinschaftsgeist und dem Arbeit- und Aufbauwissen eines ganzen Volkes. Unendliches haben wir den grauen Werksoldaten des Reichsarbeitsdienstes zu danken. Sie legten Sümpfe trocken, machten Heideland urbar, schufen Siedlungs- und Gartenland, Feld- und Wirtschaftswege, halfen dem Bauern in der Ernte und gewährten Hochwasserschutz. Der Arbeitsdienst istbeispielgebend für den Arbeitseinsatz im Großen. Seine Arbeit schuf neue Maßstäbe für die praktische Durchführung bei den verschiedensten Kulturunternehmungen des Reiches. Es konnten Aufgaben in Angriff genommen werden, an die man im liberalistischen Zeitalter des „freien Spiels der Kräfte" nie zu denken wagte Der Begriff „Kultur" bekam einen tieferen bodenständigeren Sinn.

Was sind in den letzten Jahren in unserem Kreise für herrliche Straßen geschaffen worden! Nur wenige machen sich klar, was für eine Summe an Arbeit darin steckt. Was war dazu nötig, um die Bekenkuhle, den alten Kolk, der in der Weihnachtsflut 1717 einriß, auszufüllen und zu überwegen!

Der Lebensnotwendigkeit einer in ihrem Zuge als richtig erkannten Straße hat Vieles zu weichen. Sie muß oft in unliebsamer Weise einen Besitz durchschneiden, ein schönes Stückchen Forst muß daran glauben, der Ertrag eines fruchtbaren Ackers geht verloren, ein Garten fällt der Wegaufteilung zum Opfer usw. Der Bau der Reichsstraßen ist ein Epos in mehreren Gesängen, von dem hier nur ein kleiner Teilabschnitt gegeben werden kann.

Der Bau der Straße beginnt mit dem Aufsuchen der für die zu verbindenden Orte günstigsten Linie, wobei diejenige den Vorzug verdient, für welche die jährlichen Gesamtkosten am kleinsten ausfallen. Die Anlage richtet sich insbesondere nach vorhandenen und noch zu erwartenden Siedlungen und nach den Verkehrsbedürfnissen in Gegenwart und Zukunft. Zwischen den gegebenen Punkten ist die Linie der Straße derart zu führen, daß sie möglichst kurz wird. Ferner soll sie sich den vorhandenen Geländeverhältnissen anpassen. Insbesondere sollen bestimmte Steigungen nicht überschritten und verlorenen Gefälle vermieden werden. Dies Forderungen der technischen stehen oft in Widerspruch mit der wirtschaftlichen Linienführung. Natürlich müssen auch die landschaftlichen Werte genutzt und Bedacht darauf genommen werden, wie die Straße am besten zum Wegebenutzer spricht.

|

Am 11. Mai 1940 schaltet der Auktionator Jürgens die Anzeige über den Verkauf der Gaststätteneinrichtung der Stadt-Waage im JW. |

Eine Reichsstraße, die durch kleine alte Städte führt, wird dort immer irgendwie revolutionierend wirken, indem mancher liebgewordener Winkel der Spitzhacke zum Opfer fällt, aber andererseits auch Luft und Licht Eingang gewährt und mancher freie Blick offen gelegt wird, der das Städtchen an dieser Stelle in neuem Reiz, wenn nicht gar verjüngt erscheinen läßt. Die allzulastenden Schatten weichen und die Landschaft bekommt einen heiteren und klaren Zug. Aber auch bauliche Sünden und Verstöße gegen den guten Geschmack treten schärfer zu Tage.

Mit dem Bau einer großen Straße vollendet sich oft ein Stück Heimatgeschichte. Hier muß ein Stück Wall abgetragen werden, der als einzig Spur noch an die Festungszeit des Ortes erinnert oder ein kleiner Teich muß zugeschüttet, ein Turm abgerissen werden usw.

Dort verschwindet ein altes Gasthaus, das den Bauernfuhrwerken der Umgebung viele Jahrzehnte als Ausspannung diente, und aus dessen Stallungen einem an den Marktagen ein lebhaftes Gebrüll und Gequieke entgegentönte. Seit altersher war mit diesem Krug auch das Privileg der Stadtwage verknüpft. Im Kreise froher Zecher verlebte man manche sorglose Stunde, und besonders lustig ging es immer bald nach Beginn des neuen Jahres zu, wenn der alte Brunnen in der Nachbarschaft bekränzt wurde. Ein Anwesen von ausgesprochen bäuerlichem Charakter stand es dicht neben städtischen Geschäftshäusern modernerer Art und erinnerte noch an die gute alte Zeit. Es mußte fallen, weil es an diesem wichtigen Brennpunkt des Verkehrs die Sicht verdeckte. An dieser engen Ecke sind manche Wagen zusammengekracht, wurde mancher Kotflügel zerbeult, manches Rad zerschunden. An dieser Zollschranke kleinstädtischer Gesetzmäßigkeit mußte mancher Fahrer, der nichtsahnend im Durchschnittstempo hindurchsausen wollte, seinen Tribut entrichten. Die Folge war oft ein Menschenauflauf, der ein neues Hindernis bildete. Mit dem Augenblick, wo der Plan feststand, eine Reichsstraße hier hindurchzuführen, hatte diese scharfgeschnittene Ecke ihre Daseinsberechtigung verloren. Denn der Großverkehr verlangt sichere Bahn und freies Blickfeld.

Am so und sovielten ist Versteigerung angesetzt. Das alte Gasthaus füllt sich mit einer großen Schar von Bietenden. Dabei ist das Land überwiegend vertreten. Schränke, Tische, Kücheneinrichtungen und anderer Hausrat, die unter den Hammer kommen, werden eingehend geprüft und es ist ein dauerndes Kommen und Gehen in Flur und Zimmern. Im Vorderflur, nicht weit vom Eingang, hat sich der Auktionator ein kleines Podium augebaut, von dem aus er leicht die „Häupter seiner Lieben", die er im guten heimischen, mit körnigem Humor gewürzten Platt anredet, überblicken kann und keinen Zuschlag aus der Reihe der Bietenden verfehlt. Für den Fremden sind es z. T. Zauberformeln. Die dichtgedrängte Menge nimmt seine aus dem Leben gegriffenen, aufmunternden Worte dankbar auf. Alt und Jung freut sich, es entwickelt sich keine Langeweile und die Auktion geht schnell von statten. Einige Bauern mit Fuhrwerk sind erschienen, Ehepaare, alte Opas, Mütter mit ihren Kindern auf dem Arm, die sie nicht allein zu Hause lassen können, zumal immer einige Zeit vergeht, ehe das gewünschte Möbelstück an die Reihe kommt. Wer irgend aus Arbeit und Beruf sich frei machen kann, ist zum Bieten erschienen. Natürlich fehlen auch nicht bekannte Stammkunden, die immer dabei sind, wo es gilt, sein Auktionsglück zu versuchen. Bald lichtet sich das Lager und einer nach dem andern schwirrt mit seinen Gegenständen beglückt heimwärts wie die Bienen mit süßer Beute. Auf enem Fuhrwerk wird ein ganzer Stapel von Stühlen verpackt, wohl ein kleines angehendes Restaurant. Man kann es keinem verdenken, daß er sich in dieser Zeit die willkommene Gelegenheit einer Versteigerung nicht entgehen läßt.

Eines Tages geht es an den Abbruch. Erst wird der alte Stall niedergerissen und die Balken und Bretter auf Haufen geschichtet. Dann steigen die Dachdecker auf ihren hohen Sitz und reichen die Ziegel durch. Bald folgen dann auch die Sparren, der Dachstuhl, mit ihm zugleich werden die Schornsteine bis zum Dachboden abgetragen. Das Ende eines Hauses verlangt ebenso seine Ordnung wie sein Aufbau. Fein säuberlich vollzieht sich die Abbrucharbeit von oben nach unten. Dabei enthüllt sich eine wenig schöne Nachbarfassade dem Blick. Inzwischen sind die Fenster herausgenommen. Die letzten Reste von Wohnlichkeit verschwinden. Nun ist auch die Decke durchstoßen. Die Sonne scheint in leere Räume. Wagen auf Wagen fahren an, um Steine abzuholen. Die meisten von ihnen fallen auf durch ihre Größe und Länge und ihr festes Mörtelwerk. So etwas brannte man Anfang des vorigen Jahrhunderts. An dem nun freiliegenden Mauerwerk kann man die inneren Wandlungen ablesen, die solch ein altes Gebäude durchmacht. Zu Schluß werden durch Pfähle die letzten noch stehenden Wände niedergestoßen. Um die beiseitegelegten langen Trägerbalken sammeln sich Kauflustige aus Stadt und Land.

Geraume Zeit vergeht, bis der wilde Haufen von Schutt und Steinen durchsortiert und abgefahren ist.

Fr. L.

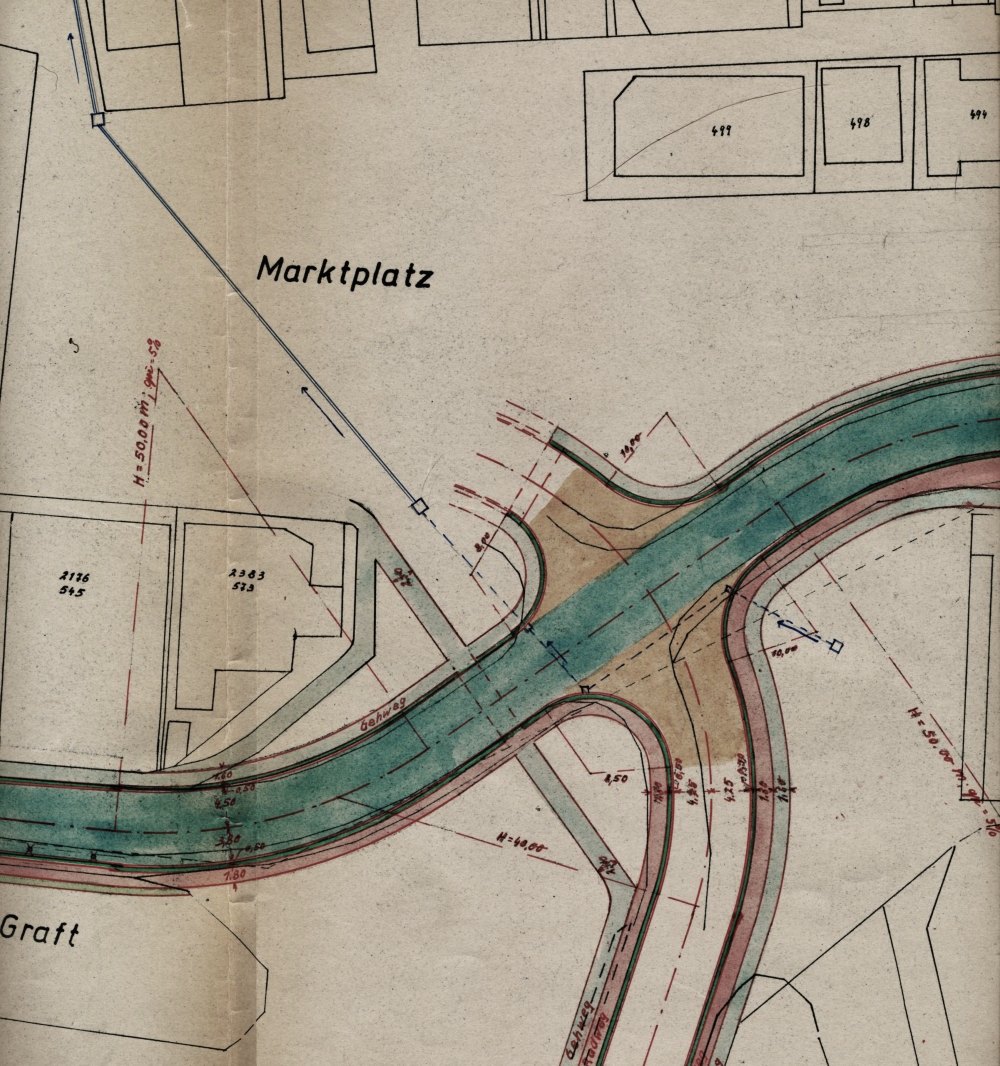

Am 5.10. folgte der Artikel Auf Sand gebaut, in dem Friedrich Lange anfangs konkret auf die Situation an den Blankgraften eingeht: Nach Niederbruch und Beseitigung des alten Gasthauses hat der Straßenbau das Wort. Der Fahrdamm ist in seiner ganzen Länge bis zur nächsten Straßenkreuzung auf 7½ Meter Breite abgesteckt. Dabei müssen auch mehrere Linden fallen, die an zwei Graften vorbeiführten und an denen die Meisen ihre Nester hatten. Als man beim Graben auf das Fundament des abgebrochenen Hauses gelangt, stößt man bald auf Pfähle, die tief in der Erde stecken, denn das Haus stand auf einem Pfahlrost. An seinem Platz war früher auch ein Graben. An anderen Stellen der Straße findet man in einiger Tiefe Findlinge, alte Mauerstücke, Reste alten Straßenpflasters - Dinge für archäologisch angehauchte Naturen zum Tiefsinnigwerden. Aber wenn der Dauerregen eines kosmisch versauten Sommers schwarze Wasserlöcher aus diesen Erdgruben macht, dann hat man keine Zeit und Gelegenheit, geschichtlichen Zusammenhängen alter Straßenuntergründe nachzuqehen, sondern kümmert sich nur um die praktische Wirklichkeit. Und die besteht vor allem darin, daß solch ein Morast für eine Reichsstraße als Untergrund „untragbar" ist.

Am 9. Oktober folgte Geschmiedete Straßen... Wo früher die engen Ueberschneidungen verkehrshindernd wirkten, eröffnet sich nun ein freier Blick nach allen Seiten... da wächst vor uns Schritt für Schritt in festgeschmiedeter Bahn als stolzes Zeugnis unserer Tage die große Straße, die eines Tages zur Straße des Sieges...

Warum solch ein Rausch von Pathos und Heimatidylle? Es war Krieg. Aber der war weit weg.

Warum solch pathetische Ausführungen zum Straßenbau?

In der jeverschen Gesellschaft zeigte sich 50 Jahre vor diesem Ereignis großer Widerstand gegen die Beeinträchtigung der Graften: siehe Die Verfüllung der Blankgraft. 1886 bis 1890 - eine Nachrichtenschau. Solch eine Diskussion konnte

im III. Reich nicht stattfinden, schon gar nicht in der örtlichen Zeitung mit einem NSDAP-Kader als Chefredakteur. Rumorte es dennoch in der Stadt? Hatte Bürgermeister Folkers sich mehr als nur „auf dem Dienstwege" für den Denkmalschutz und gegen die Zerstörung des Stadtbildes durch diese Straße geäußert?

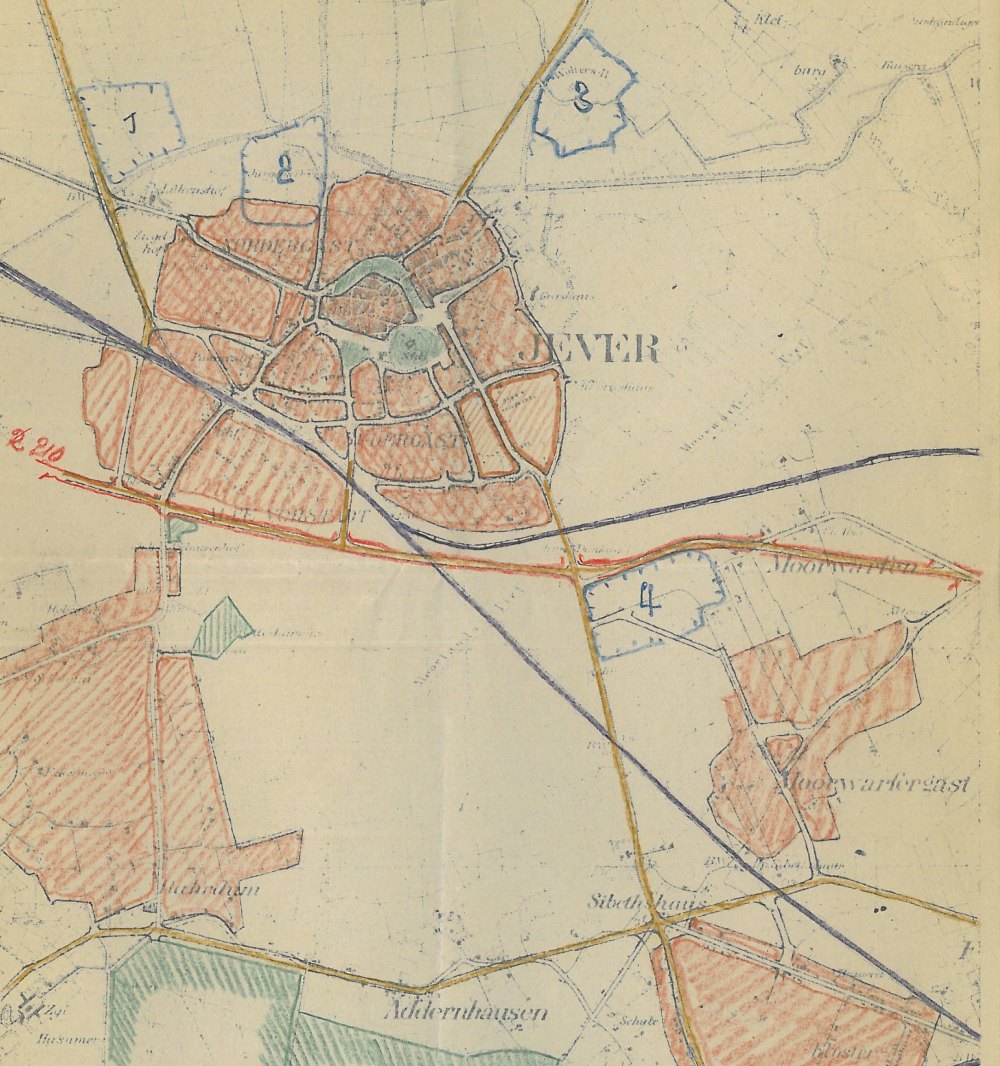

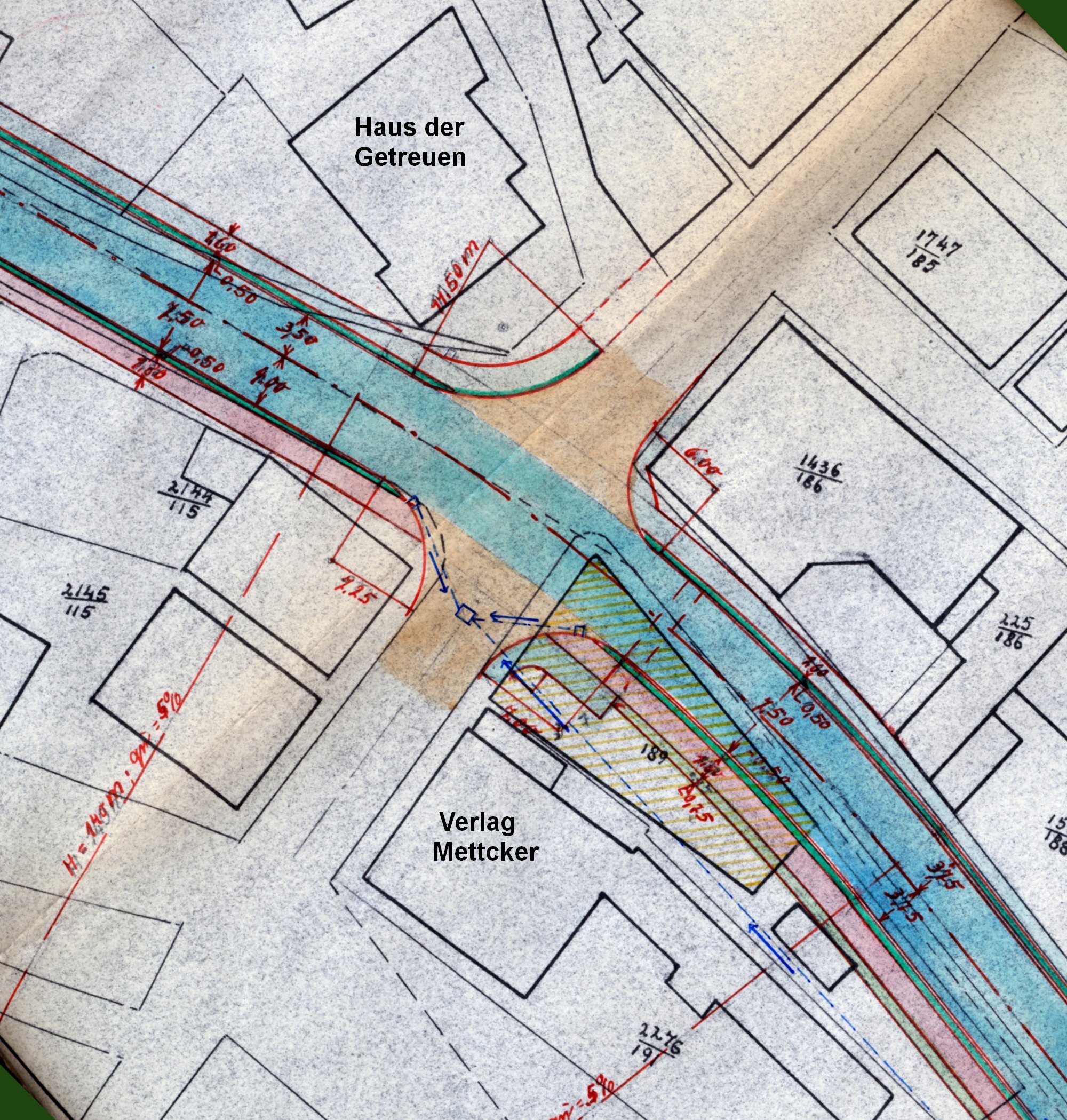

Technische Herausforderungen ergaben sich zwischen den Rückseiten der Gebäude in der Neuen Straße (u.a. Concerthaus, Speicher Oetken) und den nahen Blankgraft - in den Akten oft als blaue Graften bezeichnet - und die Höhenführung in der Kreuzung mit der Schlachtstraße.

Am 12. Juli 1940 fand eine Besprechung über Fragen des Naturschutzes bei der Durchführung einzelner Straßenbaumaßnahmen in Jever statt. Zusammen mit den Ministerialräten Ostendorf und Tantzen, Landrat Ott, dem Bürgermeister Folkers und weiteren Bauingenieuren wurde im Protokoll festgehalten:

Der Anschüttung der Graften und der Entfernung der Bäume wird bis auf die Anschüttung der letzten (blaue Graft) zugestimmt. Neuanpflanzungen sollen sofort vom Bürgermeister vorgenommen werden. Da durch die Anschüttung der Graften der Schlamm zur Mitte geschoben und hochgedrückt wird, soll eine Schlötung der Graften unter Kostenbeteiligung der Stadtverwaltung vorgenommen werden. Der Bürgermeister wird Ablagerungsflächen zur Verfügung stellen.

Über die Anschüttung der letzten (blauen) Graft muß noch entschieden werden. Der einzigste Gegner ist Bürgermeister Folkers.

Am 14. Oktober 1940 reagierte das für die gesamte Unternehmung zuständige Staatliche Straßenbauamt Oldenburg - West in einem Schreiben an den Landrat des Kreises Friesland:

Von den beiden Schreiben des Herrn Bürgermeisters in Jever vom 24. September habe ich Kenntnis genommen. Ich erwidere darauf im einzelnen folgendes:

a) Das historische Stadtbild Jevers ist trotz des Ausbaues der Reichsstraße Nr. 210 weitestgehend unberührt gelassen. Beispielsweise wurden von den Graften nur geringfügige Streifen in Anspruch genommen. Bezüglich des gefällten Ulmenbestandes darf ich bemerken, daß die meisten Bäume, wie sich erwartungsgemäß nach dem Fällen herausstellte, bereits von der Ulmenkrankheit befallen waren. In absehbarer Zeit hätten sie also doch beseitigt werden müssen. Im übrigen wird die Straßenbauverwaltung grade auf die spätere pflanzliche Ausgestaltung der Reichsstraße 210 im Bereich der Graften besonderen Wert legen. Ich hebe noch hervor, daß ich für einen technischen Beamten in Anspruch nehme, ebenso gut wie jeder andere über sein Sach- und Fachgebiet hinaussehen zu können.

b) Die Ausgestaltung der Reichsstraße 210 bei dem "Haus der Getreuen" ist in anderer, für den Verkehr gleichwertiger Form nicht möglich. Die Art der Ausführung der Seitenwege vor dem "Haus der Getreuen" und dem Haus "Frerichs" ist zwangsläufig bedingt. Sie als unschön zu bezeichnen halte ich für ein Fehlurteil.

In der Ausgestaltung der Kreuzung auf dem Marktplatz habe ich mich bereits in meinem Schreiben vom 21.9.1940 und der mündl. Besprechung vom 26.9.40 ausführlich geäußert. Ich kann daher meinen Standpunkt, der im Gegensatz zu dem Standpunkt von Herrn Landrat steht,als bekannt voraussetzen, so daß es sich an dieser Stelle für mich erübrigen dürfte, auf diese Angelegenheit erneut einzugehen.

gez. Schenk

Die angemerkten Schreiben des Bürgermeister vom 24.9 sind in der Akte leider nicht vorhanden.

|

Ausbauplanung der R210 (blau) im Kreuzungsbereich Wanger- und Schlachstraße (gelb). Die Kurve der R210 erfordert eine leichte Überhöhung Richtung heutigem Kiebitzplatz. Ausschnitt aus dem Lageplan mit der zu beseitigenden Stadt-Waage - schraffiert - von vor 1940 (ergänzt). |

„Hitlers Straße" wurde längs des von-Thünenufers und des Elisabethufers mit Hilfe von Kriegsgefangenen fertiggestellt.

Am 5.5.1941 zum 150jährigen Bestehen des Jeverschen Wochenblattes gibt Bürgermeister Martin Folkers einen Rückblick und Ausblick u.a. zum Straßenwesen:

Die erste gepflasterte Landstraße, die von Sande nach Jever und weiter nach Vereinigung—Wittmund führte, ist ungefähr 100 Jahre alt. Wenig später wurden die Straßen von Jever nach Hohenkirchen, Carolinensiel und Rispel gebaut. Damit war Jever mit dem Jeverlande und der Welt verbunden. Mit der Motorisierung nahm der Verkehr auf diesen Straßen naturgemäß sehr zu. Immer und immer wieder wurde versucht, die Straßen den Anforderungen der Zeit entsprechend zu modernisieren. Grundlegendes wurde jedoch erst in der Zeit nach der Machtübernahme geschaffen. Die großzügige Durchführung der Reichsstraße vom St. Annentor bis zum Marktplatz ist bereits fertig. Die weitere Erneuerung und Verbreiterung dieser Straße vom Marktplatz bis zum Tivoli mit gleichzeitiger Begradigung der Kurve beim Tivoli wird folgen. Bei der Bismarckweide wird man dann in die neue Reichsstraße einbiegen, die auf kürzestem Wege nach Wilhelmshaven bzw . nach Sande - Oldenburg führen wird. Inzwischen ist auch die Verbreiterung der Blauen Straße vollendet, während für den Ausbau der Schillerstraße, als der zukünftigen Zuwegung zum Norden des Jeverlandes die ersten Vorarbeiten geleistet werden. Wahrscheinlich wird im Zuge einer möglichst schnellen Verbindung zwischen Wilhelmshaven und Emden auch noch einmal südlich um Jever herum (durchs Moorland!) eine große Straße geführt werden.

Mit der „Bismarckweide" ist die Parzelle gegenüber dem Einkaufszentrum 'Famila' gemeint, heute ein dichter Birkenbusch, darunter eine Jahrzehnte alte Müllhalde der Stadt. Zwischen dieser Deponie und einer neueren, hoch aufgeschütteten, befindet sich eine Parzelle, die den Getreuen von Jever gehört. Hier sollte um 1900 ein „Bismarckturm" errichten werden. Die bisherige Reichsstraße führte seinerzeit über Siebetshaus, Jeverscher Straße in Heidmühle und Ostiem über Sande etc. nach Wilhelmshaven bzw. nach Oldenburg.

Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland erhielten die westdeutschen Straßen an Stelle des „R" für die Reichsstraßen ein „B" für die Bundesstraßen.

Wollen wir hoffen, dass in Zukunft in dieser jetzt entstehenden „Begegnungszone" die Trennung beider Stadtteile aufgehoben wird und sich alle Verkehrsteilnehmer entsprechend sorgsam und verantwortungsvoll verhalten.

Quellen:

- Niederschrift des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung, Straßen, Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft (BauA) vom 18.09.2024 über Ratsinformationssystem

- Stadtakte Reichsstraße 210 (Planausschnitte, Aktenvermerke)

- Jeversches Wochenblatt 228 (28.09.1940) - Auf Hitlers Straßen

- Jeversches Wochenblatt 186 (02.10.1940) - Auktionshammer und Spitzhacke

- Jeversches Wochenblatt 186 (05.10.1940) - Auf Sand gebaut

- Jeversches Wochenblatt 237 (09.10.1940) - Geschmiedete Straßen

- Jeversches Wochenblatt 103 (05.05.1941) - 150 Jahre Jeversches Wochenblatt

Alle Artikel des Jeverschen Wochenblattes von vor 1945 sind im Original in Fraktur in der Landesbibliothek Oldenburg online einsehbar

(JW=Jeversches Wochenblatt)

JW 19.04.2024 „Scharnier zwischen Altstadt und Fußgängerzone"

JW 30.08.2024 „Schrittempo mitten in der Stadt Jever"

JW 20.09.2024 „Ausschuss befürwortet „Begegnungszone" in Jever"

Zu Friedrich Lange siehe Gröschlerhaus-Forschung

Zum Einsatz von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern siehe:

Holger Frerichs. Zwangsarbeit - Hunger - Tod. Arbeitskommandos, Lager und Grabstätten sowjetischer Kriegsgefangener in Wilhelmshaven und Friesland 1941 - 1945. In: Wilhelmshavener Beiträge zur Stadt- und Kulturgeschichte, Band 4.

Dazu auch: JW 23.03.2017

„Zwangsarbeit und Tod an der Küste"

V. Bleck 6/2025