Letzte Zeugnisse der Wehranlagen

wässrige Verhältnisse

Der

Blick über die "Schlossmauer" in Höhe des Amtsgerichts zeigt die

Schlossgraft etwa drei Meter unterhalb des heutigen

Straßenniveaus. Ein schmales Rinsaal, welches zusammen mit den

einzelnen Stadtgraften Rest einer großen Verteidigungsanlage mit

Wassergräben, Wällen, Zugbrücken und Mauern ist. Diese alte Stadt- und

Schlossbefestigung existierte bis in die ersten beiden

Jahrzehnte des

neunzehnte n Jahrhunderts. Entwicklungen

von Distanz-Waffen hatte

diese mittelalterliche Verteidigungstechnik überflüssig gemacht. Die gewaltige Zunahme der

Wirtschaft

benötigte dagegen Flächen

für Markt

und Handel. So wurden schon früh die Gräben im Bereich des heutigen

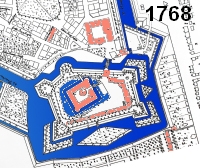

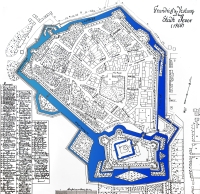

Alten Marktes zugeschüttet. Ein Blick auf den Stadtplan von 1768 zeigt,

welch große Flächen einmal von den Gräben, den Ravelins (inselartigen

Außenwerken vor dem Burgwall) und Bastionen im Bereich des Schlosstores

mit der doppelten Zugbrücke eingenommen wurden. Dieser Plan

diente

auch als Grundlage für das Stadtmodell, welches im Schloss zu

besichtigen ist. Allerdings ist für diesen Plan nicht verbürgt, ob es

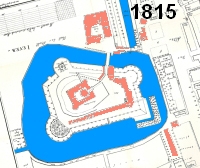

sich um Planungen oder den Realbestand handelt. Ein Plan von 1815 zeigt

nur noch einen der Ravelins. Auch der Umriss des Burgwalles weist

andere Formen auf; anstelle der zackigen Bastionen finden sich

n Jahrhunderts. Entwicklungen

von Distanz-Waffen hatte

diese mittelalterliche Verteidigungstechnik überflüssig gemacht. Die gewaltige Zunahme der

Wirtschaft

benötigte dagegen Flächen

für Markt

und Handel. So wurden schon früh die Gräben im Bereich des heutigen

Alten Marktes zugeschüttet. Ein Blick auf den Stadtplan von 1768 zeigt,

welch große Flächen einmal von den Gräben, den Ravelins (inselartigen

Außenwerken vor dem Burgwall) und Bastionen im Bereich des Schlosstores

mit der doppelten Zugbrücke eingenommen wurden. Dieser Plan

diente

auch als Grundlage für das Stadtmodell, welches im Schloss zu

besichtigen ist. Allerdings ist für diesen Plan nicht verbürgt, ob es

sich um Planungen oder den Realbestand handelt. Ein Plan von 1815 zeigt

nur noch einen der Ravelins. Auch der Umriss des Burgwalles weist

andere Formen auf; anstelle der zackigen Bastionen finden sich

gerundete

Anlagen oder sie existieren gar nicht mehr. Nur die "Alte

Stadt Bastion oder Rondel" gegenüber der Großen Burgstraße hat die

runde Form schon vorher gehabt. Diese Bastion ist auf dem Gemälde von

Barnutz zum Auszug der Franzosen im Jahre 1813 gut zu erkennen. Sollten

tatsächlich in der Zeit der absehbaren Nutzlosigkeit der

wassergrabengestützten Verteidigung zwischen 1768 und 1813 noch solche

Umbauten erfolgt sein? *)

gerundete

Anlagen oder sie existieren gar nicht mehr. Nur die "Alte

Stadt Bastion oder Rondel" gegenüber der Großen Burgstraße hat die

runde Form schon vorher gehabt. Diese Bastion ist auf dem Gemälde von

Barnutz zum Auszug der Franzosen im Jahre 1813 gut zu erkennen. Sollten

tatsächlich in der Zeit der absehbaren Nutzlosigkeit der

wassergrabengestützten Verteidigung zwischen 1768 und 1813 noch solche

Umbauten erfolgt sein? *)

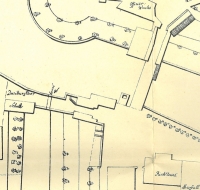

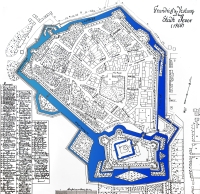

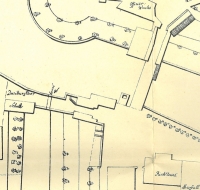

Vertrauen

wir der "Situation des Altenmarkt und Schlosses an der Stadt

Jever",

welche 1815 von E. Dunker gezeichnet wurde (hier in einer Nachzeichnung

von E. Folkers 1932) und dem Stadtplan von 1824 von

W. C.

Peters. Auch hier ist die Wasserfläche beträchtlich. Mit dem

Stadtplan von 1844 erkennen wir, dass die Ravelins verschwunden sind

und

an Stelle der Gebäude der Unterburg ein großer Park angelegt worden

ist. Die Schlossgraft ist von innen her erheblich schmaler

gemacht

worden. Der Eingang zum Schloss führt

jetzt direkt zum Alten Markt - so

wie es heute noch ist. Der Graftenring der Stadtverteidigung behält

noch längere Zeit seine ursprüngliche Form. Wie auch

beim Schlosstor wurden bei beiden Toren

der

Stadt, dem

St.-Annentor und dem Wangertor, die Anlagen vollständig abgebaut und

der Graben in großen Abschnitten

zugeschüttet.

Die Graften reichten

aber noch bis unmittelbar an die aus-

und einwärts

führenden Straßen. So auch die Blankgraft, die bis unmittelbar an die

heutige Schlossstraße bis in Höhe des

heutigen Frl.-Mariendenkmals

reichte. Erst viel später zur Eweiterung des Marktplatzes wurde diese

Graft verkleinert und auf die heutigen Ausmaße zugeschüttet.

von innen her erheblich schmaler

gemacht

worden. Der Eingang zum Schloss führt

jetzt direkt zum Alten Markt - so

wie es heute noch ist. Der Graftenring der Stadtverteidigung behält

noch längere Zeit seine ursprüngliche Form. Wie auch

beim Schlosstor wurden bei beiden Toren

der

Stadt, dem

St.-Annentor und dem Wangertor, die Anlagen vollständig abgebaut und

der Graben in großen Abschnitten

zugeschüttet.

Die Graften reichten

aber noch bis unmittelbar an die aus-

und einwärts

führenden Straßen. So auch die Blankgraft, die bis unmittelbar an die

heutige Schlossstraße bis in Höhe des

heutigen Frl.-Mariendenkmals

reichte. Erst viel später zur Eweiterung des Marktplatzes wurde diese

Graft verkleinert und auf die heutigen Ausmaße zugeschüttet.

Ein Blick

noch zurück in die älteren Pläne: Das Schloss war seinerzeit eine

Wasserburg. Bei genauer Betrachtung

des Planes von 1768 sehen wir südlich des Schlosses

eine gestrichelte Doppellinie, die

laut Erklärung eine

"Wasserleitung aus dem innern in den äußern

Schloß Graben" ist. Diese Leitung ist der heute

im Schlosspark sichtbare

Gang,

mit dem die Sagen um Marias Verschwinden verbunden werden. Allerdings

musste seinerzeit dieser Graben mit Wasser gefüllt sein, damit

überhaupt

eine Wasserburg entstehen konnte. In dem Plan von 1815 findet sich der

innere Schlossgraben wieder - allerdings als "Trokner Graben". Einen Hinweis auf den

Verbindungsgang finden wir hier nicht. Die Schlussfolgerung aber daraus

ist, dass der Wasserstand zu Zeiten der aktiven Verteidigungsanlage um

mindestens zwei Meter höher gewesen sein muss.

Grundwasser und Regen sind

ergiebige Quellen.

Ob sie ausreichten, die Graften zu füllen, ob es zusätzliche Zuflüsse

gab, entzieht sich

(bisher) meinen Kenntnissen. Um Überschwemmungen zu vermeiden

musste

aber auch ein Abfluss gewährleistet sein. Da alle Graften

untereinander in Verbindung standen, konnte dieser Abfluss an mehreren

Stellen erfolgen. Im Südwesten in Höhe des heutigen Schlosserplatzes

konnte es

der Hilkenschloot sein, zweckmäßig anhand der Höhenlagen aber bietet sich

der

Bereich der Blankgraft an, da sich hier

in

Richtung Alter Markt erhebliches Gefälle und Entwässerung Richtung

Hookstief anbietet. Die bisher erwähnten Pläne zeigen dazu leider weder

Zu- noch

Abläufe. Auf dem Dunkerschen Plan von 1815 aber finden wir - die

Verbindung des Schlossgrabens zur heutigen Prinzengraft ist

bereits verschlossen und die

Zugbrücken sind mittlerweile abgebaut und durch dauerhafte Wege bzw.

Brücken

ersetzt - am ehemaligen Burgtor zu Beginn der Blankgraft

deutlich eingetragen einen "Canal" mit

einem Pfeil, der möglicherweise

die Richtung des abfließenden Wassers angibt.

Wie

wird heute die

Schlossgraft entwässert?

Als seinerzeit Teile der Schlossgraft für den neuen Zugang

zum Schlosshof zugeschüttet wurden, wurde durch einen

begehbaren Gang

eine Verbindung zwischen den beiden Enden belassen. Einer dieser

Eingänge ist in Höhe der Kriegerehrenmale zu erkennen. Das andere Ende

des Ganges ist bei

dem Erweiterungsbau der

Volksbank um 1981 durch weiteres

Zuschütten der Schlossgraft und durch Fortführung in einem kleinen

begehbaren Gang

eine Verbindung zwischen den beiden Enden belassen. Einer dieser

Eingänge ist in Höhe der Kriegerehrenmale zu erkennen. Das andere Ende

des Ganges ist bei

dem Erweiterungsbau der

Volksbank um 1981 durch weiteres

Zuschütten der Schlossgraft und durch Fortführung in einem kleinen Betonrohr

nicht mehr vorhanden. Von

diesem Gang zweigt ein

weiterer Gang in Richtung

des Adolf-Ahlershauses ab. Sein Ende in Höhe

des Fäulein-Marien-Denkmals mündete, wie

oben beschrieben

in

die

Blankgraft. Hier endet der mit Klinkern in Doppelschale gemauerte

Gewölbegang mit einem Schlussstein, der die Jahreszahl 1817 trägt. Bei

der Erweiterung des Marktplatzes mit der Verkleinerung der Blankgraft

später - etwa um die Zeit 1890 (?); der Katasterplan von 1929

zeigt noch die Graftenparzelle bis an die Schlossstraße reichend -

wurde vor

diesen Gang

ein Schacht gesetzt,

der einen

Zugang ermöglicht. Ein

höhengleicher Abfluss von den heutigen Blankgraften mittels eines

kleineren Gewölbes aus Backsteinen in den Maßen 50 x 70 cm mündet in

diesen Schacht. Von hier aus fließt überschüssiges Wasser über ein

Betonrohr in

Richtung Alter Markt. Die Höhe dieses Abflusses reguliert den heutigen

Wasserstand sowohl der Schlossgraft wie auch der Blankgraft neben dem

Ahlershaus.

Betonrohr

nicht mehr vorhanden. Von

diesem Gang zweigt ein

weiterer Gang in Richtung

des Adolf-Ahlershauses ab. Sein Ende in Höhe

des Fäulein-Marien-Denkmals mündete, wie

oben beschrieben

in

die

Blankgraft. Hier endet der mit Klinkern in Doppelschale gemauerte

Gewölbegang mit einem Schlussstein, der die Jahreszahl 1817 trägt. Bei

der Erweiterung des Marktplatzes mit der Verkleinerung der Blankgraft

später - etwa um die Zeit 1890 (?); der Katasterplan von 1929

zeigt noch die Graftenparzelle bis an die Schlossstraße reichend -

wurde vor

diesen Gang

ein Schacht gesetzt,

der einen

Zugang ermöglicht. Ein

höhengleicher Abfluss von den heutigen Blankgraften mittels eines

kleineren Gewölbes aus Backsteinen in den Maßen 50 x 70 cm mündet in

diesen Schacht. Von hier aus fließt überschüssiges Wasser über ein

Betonrohr in

Richtung Alter Markt. Die Höhe dieses Abflusses reguliert den heutigen

Wasserstand sowohl der Schlossgraft wie auch der Blankgraft neben dem

Ahlershaus.

Zu früheren Zeiten

ist nahe

dieses Schachtes das überschüssige Wasser sicherlich auch in Richtung

Marktplatz abgeführt worden. Im November 1988 bei der

Neugestaltung des Alten Marktes wurden die

Reste eines gemauerten Kanals beseitigt,

der quer von dem heutigen Geschäft Spielwelt bis zur Ecke

des LzO-Gebäudes

an der Kaakstraße verlief. Dieses waren mit großer

Wahrscheinlichkeit jener Kanal; Mauersteine und Bauweise sprechen

dafür. Das

Foto vom November 1988

lässt gerade noch das LzO-Gebäude erkennen. Da war der Kanal schon

lange nicht mehr in Betrieb - die starke Versandung zeigt das. Die

Fundamentarbeiten des Sparkassengebäudes 1975 sowie

des Neubaues von "Spille" 1984 werden auf

diesen sehr nah an der

Oberfläche verlaufenen Kanal keine

Rücksicht genommen haben. Denkmalschutz gilt halt nur für die

Oberfläche.

diesen sehr nah an der

Oberfläche verlaufenen Kanal keine

Rücksicht genommen haben. Denkmalschutz gilt halt nur für die

Oberfläche.

Zurück zum noch heute

vorhandenen Gang.

Das gemauerte Gewölbe ist keinem

guten Zustand. Einzelne Teile der inneren Wandung sind bereits

herausgebrochen. Aus Spalten und Fugen tropft

es, aber aufgrund der

Tiefe im Boden kann Frost keine weitere Zerstörungen anrichten. Es ist

ein idealer Überwinterungsort für Fledermäuse, die über ein in

das

Gitter eingefügtes Flugloch von der Schlossgraft her Zugang

haben. Einmal jährlich kommen Fledermausspezialisten aus

Osnabrück und machen eine Bestandsaufnahme. Winterquartiere für

Fledermäuse sind hier im flachen Land ohne natürliche Höhlen nicht

gerade reichlich vorhanden.

Der

Gewölbegang unter der Schlossstraße erweitert sich zwischendurch auf

wenigen Metern

plötzlich

zu einer größeren Halle. Auffällig ist die

Verwendung von Findlingsquadern am Sockel; das Mauerwerk an den Seiten

setzt sich in Backsteingröße und Vermauerung von dem Gewölbebogen ab.

An den Stirnseiten der Halle erscheint das Mauerwerk nachträglich eingefügt. Der

naheliegende Schluss ist, dass der Sockel dieser Halle ein

älteres Bauwerk ist. Hier können wir die Zeichnungen von Dunker wieder

zu Rate ziehen. Der hatte wie schon erwähnt, an der Stelle der

Zugbrücke des Burgtores einen "Canal" eingezeichnet. Dieses

spricht für einen übermauerten Bereich. Anstelle der Klappbrücke

war eine feste Überfahrt entstanden. Ob dieser

"Canal" mit

der im

Gang erweiterten Halle übereinstimmt, lässt sich durch Projektion des

alten Planes in die heutigen Vermessung überprüfen. Das Ergebnis

überzeugt: Die "Halle" ist Teil des alten Burgtorgrabens und des

Burgtores. Beim Bau der

Verbindungsgänge und des Abflusses der Schlossgraft in der

Zeit 1817

wurde der bereits als "Canal" hergestellte

Teil des alten Burgtores

einbezogen. Die Gewölbedecke der "Halle" stammt damit möglicherweise schon aus

der Zeit zu Beginn

der Entfestung weit vor 1815, die Längsseiten mit den Findlingen

aus älteren Zeiten, als hier noch eine Zugbrücke vorhanden war.

plötzlich

zu einer größeren Halle. Auffällig ist die

Verwendung von Findlingsquadern am Sockel; das Mauerwerk an den Seiten

setzt sich in Backsteingröße und Vermauerung von dem Gewölbebogen ab.

An den Stirnseiten der Halle erscheint das Mauerwerk nachträglich eingefügt. Der

naheliegende Schluss ist, dass der Sockel dieser Halle ein

älteres Bauwerk ist. Hier können wir die Zeichnungen von Dunker wieder

zu Rate ziehen. Der hatte wie schon erwähnt, an der Stelle der

Zugbrücke des Burgtores einen "Canal" eingezeichnet. Dieses

spricht für einen übermauerten Bereich. Anstelle der Klappbrücke

war eine feste Überfahrt entstanden. Ob dieser

"Canal" mit

der im

Gang erweiterten Halle übereinstimmt, lässt sich durch Projektion des

alten Planes in die heutigen Vermessung überprüfen. Das Ergebnis

überzeugt: Die "Halle" ist Teil des alten Burgtorgrabens und des

Burgtores. Beim Bau der

Verbindungsgänge und des Abflusses der Schlossgraft in der

Zeit 1817

wurde der bereits als "Canal" hergestellte

Teil des alten Burgtores

einbezogen. Die Gewölbedecke der "Halle" stammt damit möglicherweise schon aus

der Zeit zu Beginn

der Entfestung weit vor 1815, die Längsseiten mit den Findlingen

aus älteren Zeiten, als hier noch eine Zugbrücke vorhanden war.

Der Schein der stillen

Wasserfläche

täuscht. Unterhalb der Wasserlinie haben Ausspülungen

bereits einige Steinquader gelöst, den Ausbruch von Backsteinen

zeigt

bereits ein obiges Bild. Die Gänge sind mit einer 30 bis 40 cm

dicken Schlammschicht gefüllt. Reparaturarbeiten bei hüfthohem

Wasserstand sind nicht möglich. Es besteht Handlungsbedarf und es wird

viel

kosten.

Wasserfläche

täuscht. Unterhalb der Wasserlinie haben Ausspülungen

bereits einige Steinquader gelöst, den Ausbruch von Backsteinen

zeigt

bereits ein obiges Bild. Die Gänge sind mit einer 30 bis 40 cm

dicken Schlammschicht gefüllt. Reparaturarbeiten bei hüfthohem

Wasserstand sind nicht möglich. Es besteht Handlungsbedarf und es wird

viel

kosten.

Oder:

Alles wäre viel einfacher und in jedem Falle billiger, die Entwässerung

der Schlossgraft durch ein modernes Kunstoffrohr zu gewährleisten und

die alten Gemäuer zusammenzustürzen und aufzufüllen. Vermarkten lassen

sich diese Teile der Geschicht ja auch nicht. Da haben ja noch erst die

Fledermäuse Vorrechte...

Wollen

wir das in der "Stadt der Kultur und Geschichte"?

Bl März 2012*) Ergänzung Juni 2014, da erst jetzt entdeckt:

Fridrich

Arends (siehe eigenen Artikel links im Inhaltsverzeichnis) schreibt

1819 in der Beschreibung der Stadt Jever S. 212 (Originalausgabe): „Im

Jahre 1768 kam man auf den seltsamen Einfall Jever zur Festung zu

machen, zu welchem Ende viele Arbeiten unternommen wurden, die

größtentheils bis zum letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts

bestehen blieben, da sie wieder nach und nach geschleift wurden."

n Jahrhunderts. Entwicklungen

von Distanz-Waffen hatte

diese mittelalterliche Verteidigungstechnik überflüssig gemacht. Die gewaltige Zunahme der

Wirtschaft

benötigte dagegen Flächen

für Markt

und Handel. So wurden schon früh die Gräben im Bereich des heutigen

Alten Marktes zugeschüttet. Ein Blick auf den Stadtplan von 1768 zeigt,

welch große Flächen einmal von den Gräben, den Ravelins (inselartigen

Außenwerken vor dem Burgwall) und Bastionen im Bereich des Schlosstores

mit der doppelten Zugbrücke eingenommen wurden. Dieser Plan

diente

auch als Grundlage für das Stadtmodell, welches im Schloss zu

besichtigen ist. Allerdings ist für diesen Plan nicht verbürgt, ob es

sich um Planungen oder den Realbestand handelt. Ein Plan von 1815 zeigt

nur noch einen der Ravelins. Auch der Umriss des Burgwalles weist

andere Formen auf; anstelle der zackigen Bastionen finden sich

n Jahrhunderts. Entwicklungen

von Distanz-Waffen hatte

diese mittelalterliche Verteidigungstechnik überflüssig gemacht. Die gewaltige Zunahme der

Wirtschaft

benötigte dagegen Flächen

für Markt

und Handel. So wurden schon früh die Gräben im Bereich des heutigen

Alten Marktes zugeschüttet. Ein Blick auf den Stadtplan von 1768 zeigt,

welch große Flächen einmal von den Gräben, den Ravelins (inselartigen

Außenwerken vor dem Burgwall) und Bastionen im Bereich des Schlosstores

mit der doppelten Zugbrücke eingenommen wurden. Dieser Plan

diente

auch als Grundlage für das Stadtmodell, welches im Schloss zu

besichtigen ist. Allerdings ist für diesen Plan nicht verbürgt, ob es

sich um Planungen oder den Realbestand handelt. Ein Plan von 1815 zeigt

nur noch einen der Ravelins. Auch der Umriss des Burgwalles weist

andere Formen auf; anstelle der zackigen Bastionen finden sich

gerundete

Anlagen oder sie existieren gar nicht mehr. Nur die "Alte

Stadt Bastion oder Rondel" gegenüber der Großen Burgstraße hat die

runde Form schon vorher gehabt. Diese Bastion ist auf dem Gemälde von

Barnutz zum Auszug der Franzosen im Jahre 1813 gut zu erkennen. Sollten

tatsächlich in der Zeit der absehbaren Nutzlosigkeit der

wassergrabengestützten Verteidigung zwischen 1768 und 1813 noch solche

Umbauten erfolgt sein? *)

gerundete

Anlagen oder sie existieren gar nicht mehr. Nur die "Alte

Stadt Bastion oder Rondel" gegenüber der Großen Burgstraße hat die

runde Form schon vorher gehabt. Diese Bastion ist auf dem Gemälde von

Barnutz zum Auszug der Franzosen im Jahre 1813 gut zu erkennen. Sollten

tatsächlich in der Zeit der absehbaren Nutzlosigkeit der

wassergrabengestützten Verteidigung zwischen 1768 und 1813 noch solche

Umbauten erfolgt sein? *)